天津滨海:青年梦想家携手天津科大让非遗“移动课堂”走进养老院

2025/05/27 14:34 来源:社区文化网 阅读:2.1万

在第 48 个“国际博物馆日”来临之际,青年梦想家泰达养老院负责人与天津科技大学轻工学院以“让文化遗产活起来”为初心,将国家级非遗“古法抄纸” 技艺转化为“可触摸的博物馆体验”。5 月18日,志愿者团队走进泰达国际养老院,为 20 余位长者带来一场跨越千年的文明对话,让承载着历史记忆的造纸术在银龄群体中焕发新生,生动诠释“博物馆的力量”在于连接过去、现在与未来。

银发与纸韵共鸣:当非遗成为“流动的博物馆”

活动以“造纸术:文明传承的活态档案”为主题拉开帷幕,呼应国际博物馆日“文物保护与社区参与”的核心理念。志愿者通过泛黄的老照片、传统造纸工具展示,构建起 “行走的造纸史展厅”—— 从甲骨刻字的原始记录,到蔡伦改进造纸术的工艺革新,特别聚焦天津作为近代造纸工业重镇的历史脉络:“上世纪天津生产的‘板纸’曾是家家户户的生活印记,老人们年轻时用的账本、粮票包装纸,很多都出自本土造纸厂。”

这番充满地域文化记忆的讲述,瞬间激活了老人们的情感共鸣。78 岁的李爷爷感慨:“我当年在纸箱厂踩过纸浆,今天才知道老祖宗的手艺这么有讲究!” 志愿者将传统造纸工序转化为适老化互动:简化版“荡料入帘”如博物馆的沉浸式体验,月季花瓣、竹叶等天然材料则成为“可创作的文物元素”,老人们认真挑选,在纸浆中嵌入属于自己的 “时光标本”。

抄纸池畔的文明对话:一张纸里的双重叙事

在抄纸体验区,木框与纸浆的碰撞化作文明传承的声波。82 岁的王奶奶颤抖着完成“荡料”动作:“年轻时在生产队筛谷子,手比现在稳当,但今天这活儿更有‘文脉’。”志愿者一边指导手法,一边倾听老人们与纸的故事 —— 退休教师用纸张记录 3000 余名学生的成长轨迹,老工程师的图纸曾勾勒出城市基建的蓝图。当带着花草肌理的手工纸脱模时,90 岁的陈爷爷在纸上写下“纸短情长”的四字,与志愿者孙硕的“银龄不老”形成跨越 60 载的文字对话,恰似博物馆中文物与观众的跨时空交流。

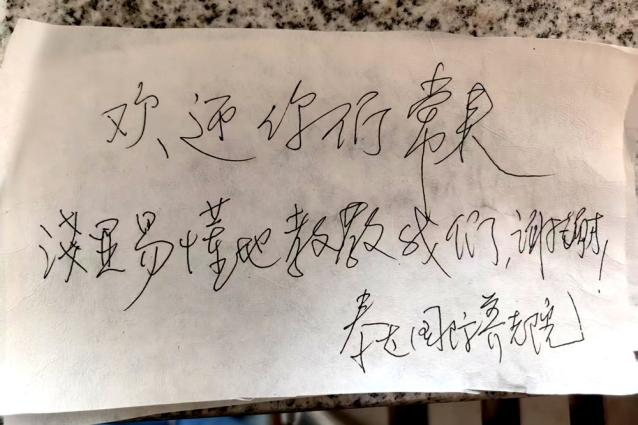

除了技艺体验,活动更设置“时光档案”收集环节:志愿者用速干纸记录老人的人生寄语,如“世界在进步,科技在发展,望你们不断创新”,这些带着掌纹温度的文字,未来将成为学院正在筹建的“纸文化基地”的首批社区藏品。

青春力量的博物馆实践:用专业守护“活着的遗产”

作为学院“青心暖耆心”助老项目的特色内容,此次活动将造纸工程专业知识转化为“适老化文化保育方案”:精准调试的纸浆浓度如同博物馆文物修复的严谨,速干环保材料的改良体现现代科技对传统工艺的赋能。“我们希望打造‘没有围墙的博物馆’,让老人从文化接受者变为传承参与者。” 学院活动负责人王老师表示。

“传统工艺不再是玻璃柜里的展品,而是老人们能亲手创造的生活美学。”养老院李主任看着老人捧着花草纸爱不释手的模样感慨,“当年轻人用专业知识激活文化基因,当长者用人生阅历赋予技艺温度,这就是博物馆日‘让文化遗产可持续’的最佳注解。”

夕阳的余晖透过窗棂,洒在老人们手中的手工纸上,玫瑰花瓣的纹路与志愿者记录的“时光手札”相互映衬。这场融合非遗体验、代际对话与博物馆教育的创新实践,不仅让千年造纸术在养老社区落地生根,更让“老吾老以及人之老” 的传统美德与“知行合一”的青年担当,成为国际博物馆日里最温暖的文化注脚。天津科技大学轻工学院将继续以纸为媒,在不同年龄层中搭建文明对话的桥梁,让每一份传统技艺都能在时代的土壤里,生长出新的故事。(科技大学 王严)